2025年は6月からずっと各地で異例の暑さとなっています。

また残暑が厳しいのが近年の夏の特徴であり、暑い時期が長くなってきています。

北陸は雪国であり、家づくりの際には冬暖かく過ごすことを重視した設計をすることが多いですが、これからは夏の暑さに対する対策も重要です。

エアコンなどの機械に頼る方法もありますが、「電気代の上昇」「脱炭素」などから、家計にも地球にも優しいエコな方法を探す必要があります。

今回は設計上の工夫で暑い夏を快適に過ごすパッシブ設計についてご紹介します。

是非最後までご覧ください。

<1>夏の暑さの変化とは?

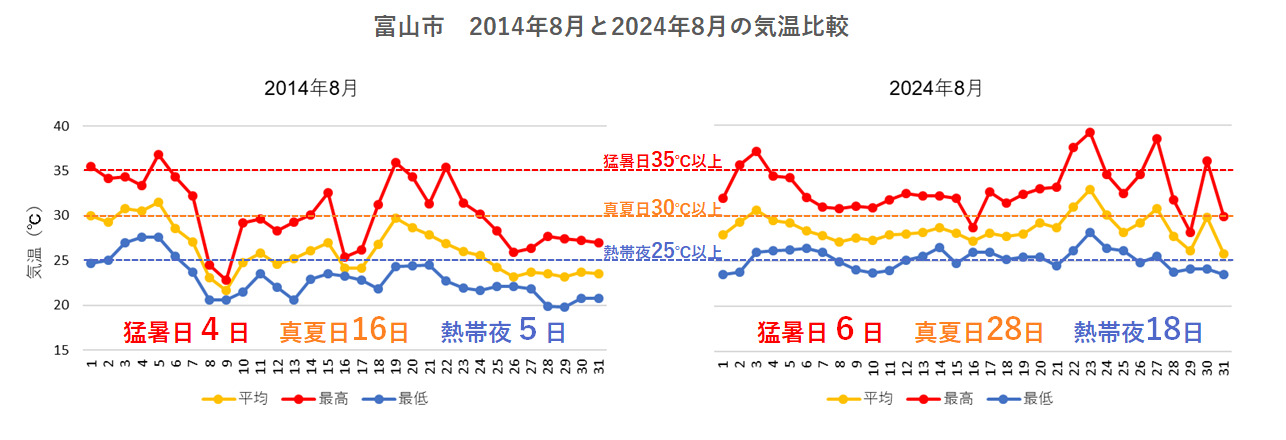

近年の夏はとにかく暑く、室内では冷房がなければ過ごせません。毎日のように、「真夏日」や「猛暑日」という言葉をニュースで聞くと思います。「昔はここまで暑くはなかった」と思いますよね。

実際のところどうなのか、10年前と気温を比較してみました。

データから分かるように、確実に夏の暑さは厳しくなっています。

7月8月は夏休み・お盆があるため家で過ごす時間が長く、冷房の電気代が気になる時期でもあります。

電気代を気にせず、夏を快適に過ごせる家だったら嬉しいですよね。

これから家づくりをスタートする方であれば、設計でできる夏の暑さ対策を取り入れておきましょう。

<2>夏の暑さを和らげる「パッシブ設計」とは?

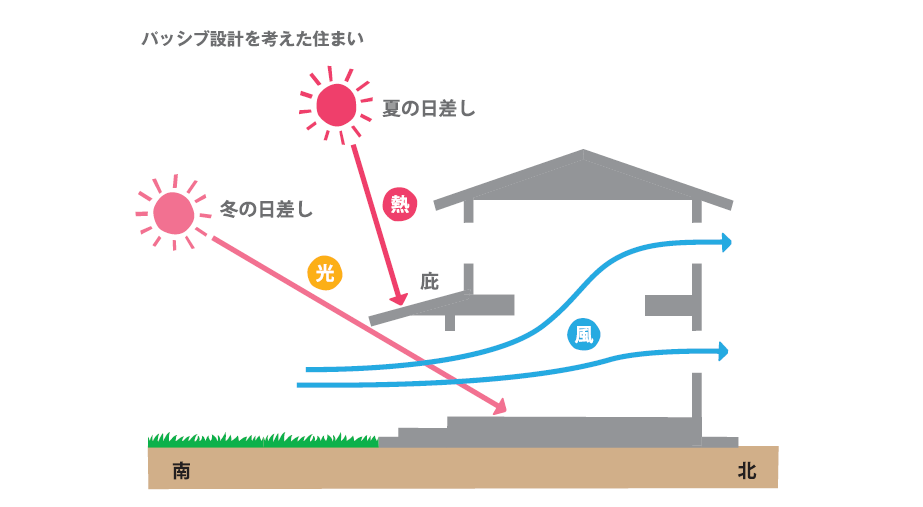

家を快適な空間にするためには、空調や換気などの設備計画を行うことも大事ですが、まずは建物自体でできる対策「パッシブ設計」を取り入れることを考えましょう。

パッシブ設計とは、太陽や風、水、地熱といった自然エネルギーを利用して室内環境を快適にする方法や仕組みのことです。自然のエネルギーを利用するため、地球環境に負荷がかかりません。

反対に住宅設備や家電などの機械を用い暮らしを快適にする方法をアクティブ設計と呼んだりもします。

パッシブ設計の中で夏に有効なのは、太陽の熱を遮って室内に入れないようにする設計です。

この設計をする上ではまず、太陽のことを知る必要があります。

<3>太陽のもつエネルギーを知ろう

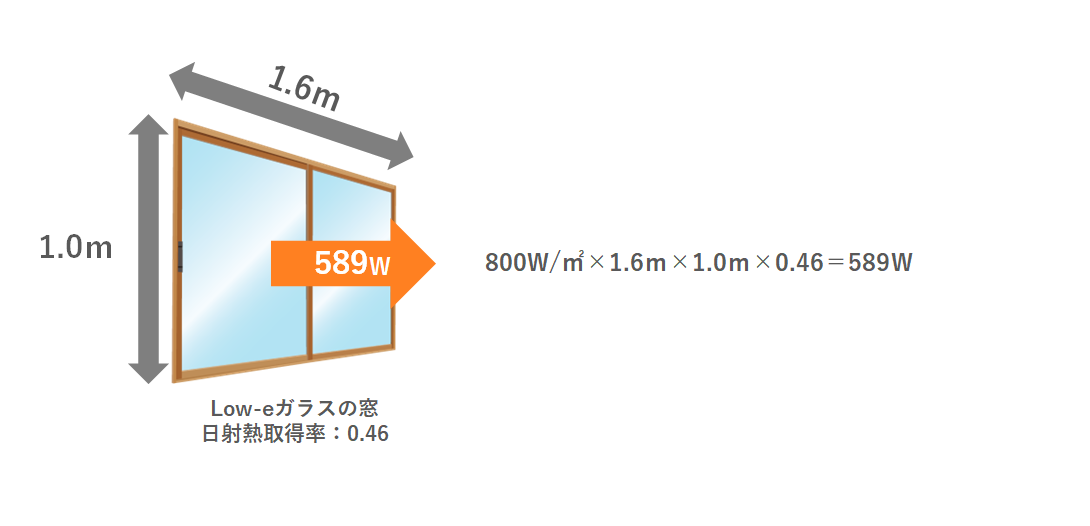

夏の晴天時の日射量は約800W/㎡。

一般的なペアガラスはこのうち約80%の熱を室内に通してしまいます。

最近では一般的になってきた、Low-eガラスという日射を吸収・反射するガラスでは、約30~60%の熱が入ってきます。この日射熱を透過させる割合は「日射熱取得率」で表されます。

上図の例の窓からは、589Wの熱が入ってくることになります。これはコタツ並みのエネルギーです。

窓1つでもこのエネルギー量なので、このまま室内に入れてしまうと、部屋の温度上昇や冷房にかかる電気代が上がる原因となってしまいます。

<4>太陽の動きを知ろう

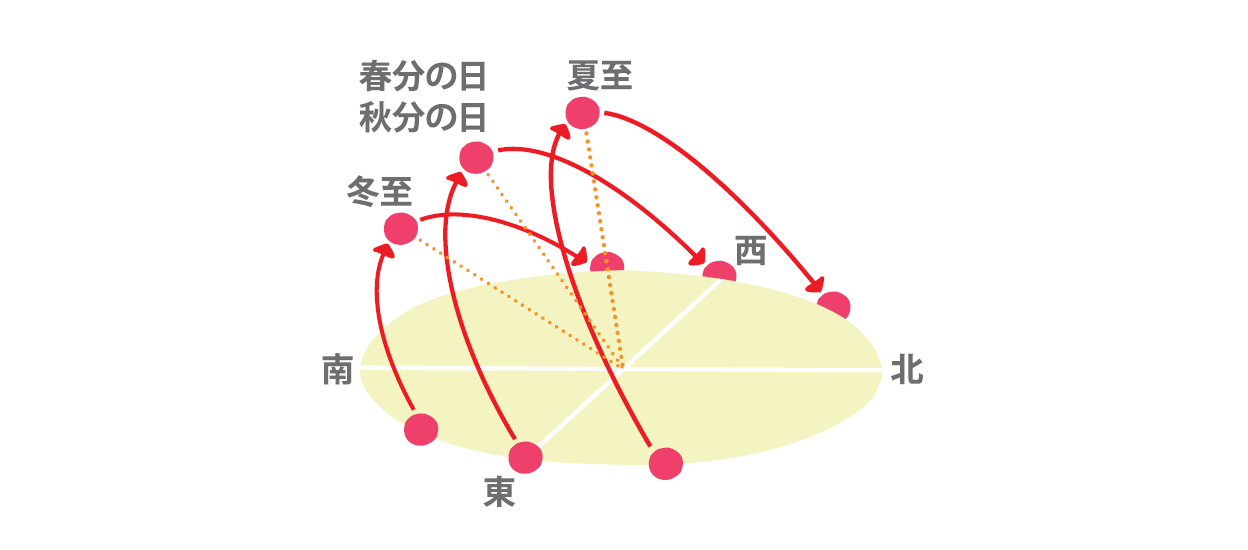

次に知っておく必要があるのが、太陽の動きです。

太陽は真上にではなく、南側の空に傾斜して昇ります。そのため太陽の日差しは南から差し込むことが多くなります。アパートの部屋選びの際にも、「日当たりの良い南側」を条件に探す方も多いですよね。

また太陽の昇る高さ(高度)は季節によって変わります。

下図は太陽の軌道を表したものです。

太陽高度が最も高くなるのが夏至の日です。太陽のでている時間が長く、最も日照時間の長い日でもあります。反対に冬至は太陽高度が低く、太陽の沈みが最も早い日です。

夏は南面に加えて、東面・西面からの日差しの対策も必要になります。

<5>日差しを遮るパッシブ設計

夏の日差しを遮るためのパッシブ設計をご紹介します。

ただし夏の日射の遮蔽は、冬の日射取得と相互関係にあるため、両者のバランスを考えた設計が必要です。

■庇・軒の設計

夏の日差しを遮るためのパッシブ設計で最も代表的なのが庇や軒で遮る方法です。

この方法の良いところは、正しく設計すると夏は日差しの遮蔽を行い、冬は反対に日差しを取り入れることができることです。

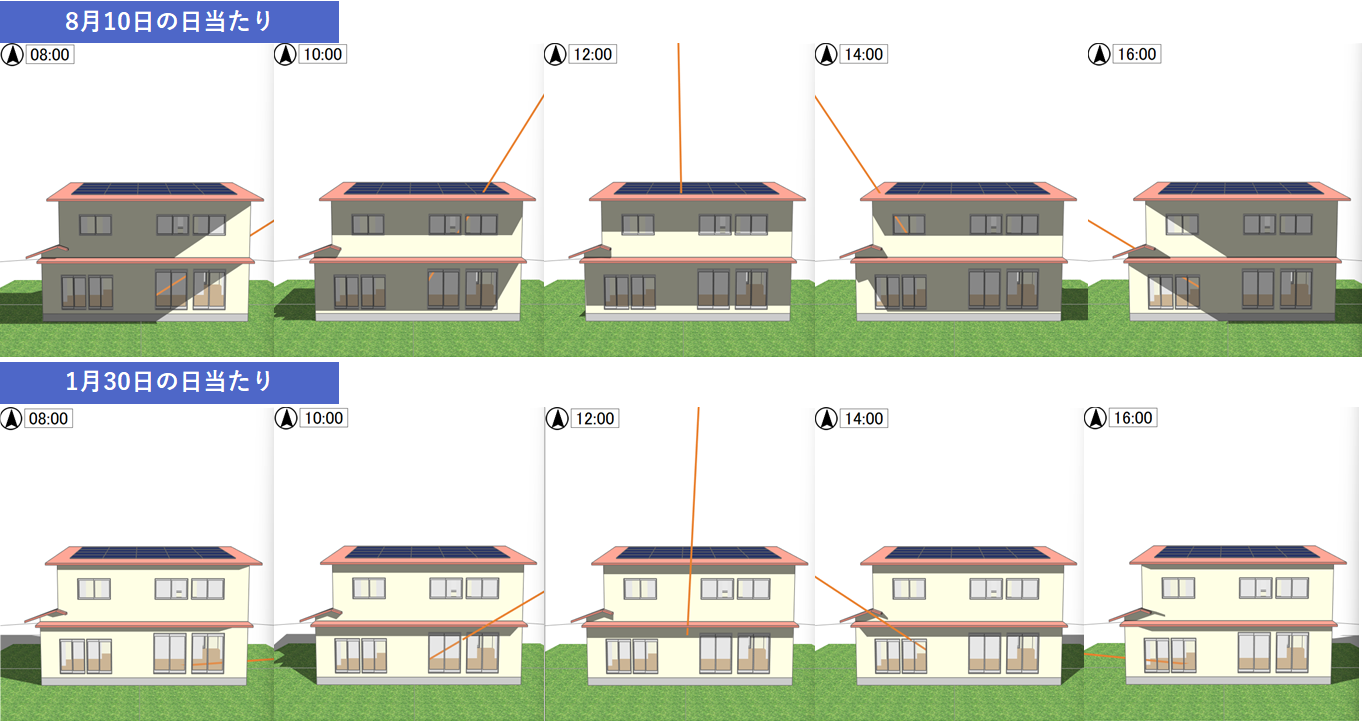

下図は、夏と冬の1日の日当たりの変化をシミュレーションしたものです。

1階は85cm、2階は60cmの軒の出があります。

夏の最も暑い時期は8月上旬です。この時期でも軒がしっかりと日差しを遮ってくれています。

反対に最も寒い1月下旬には、しっかりと日差しを取り込むことができています。

ただしこの効果は南側に限定されます。夏の場合でも東面や西面から差し込む日差しは高度が低いため、庇・軒では遮ることができません。同じく窓の向きが真南からずれると効果が薄くなります。

■窓の配置

窓の配置を検討することもパッシブ設計の1つです。

窓からの日差しを遮る究極の方法は、窓をなくすことになります。

ですがそんな家には住みたくありませんし、法律的にも不可能です。

また夏には邪魔な日差しも、冬には貴重な暖房エネルギーとなります。

冬の日射取得はほぼ南面からとなります。そのため南面には窓を多く配置し、夏の日差しの厳しい東面・西面の窓は極力小さくすることがパッシブ設計の基本です。

■窓ガラス選び

最近の新築住宅では、「Low-Eガラス」という断熱性能の高いガラスの使用が一般的です。

このLow-Eガラスは、日射を遮る性能が高い「遮蔽型」と、日射を取得する性能が高い「取得型」に分けられます。

夏のことだけを考えれば全て遮蔽型にしたいところですが、その場合冬の日射取得が減ってしまいます。

そのため、取得に特化したい南面は取得型、絶対に遮りたい東面・西面は遮蔽型など使い分けすることも可能です。

■附属部材の設置

レースカーテンや障子、ブライドなどを窓に設置する方法です。窓に対して垂直に設置するものが多く、太陽高度に関係なく日差しを遮ることができます。開け閉めやルーバーの開閉操作によって、「取得」と「遮蔽」をコントロールできます。

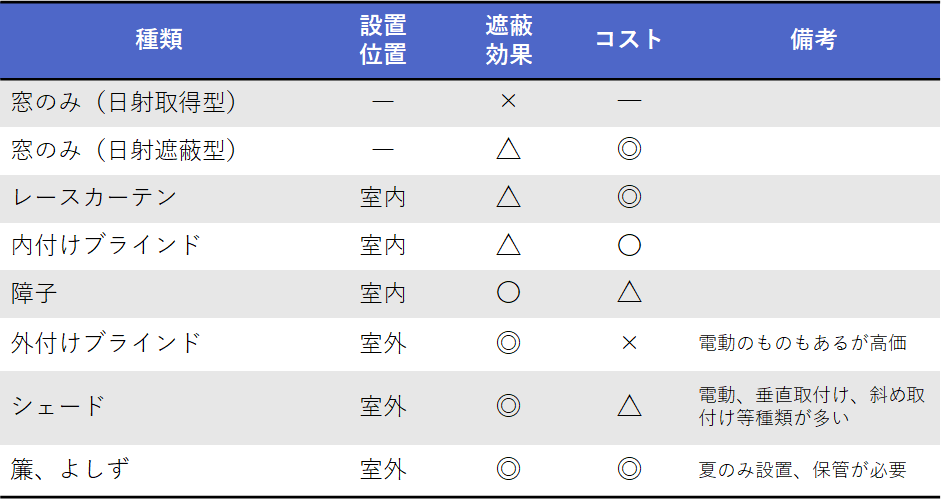

代表的な付属部材の遮蔽効果と特徴はこのようになっています。

窓の室内側に設置する障子やブラインド、レースカーテンより、窓の外側に設置する外付けブラインドやシェード、簾・よしずの方が高い効果が得られます。これは熱を室内に入れる前に遮ることができるためです。

ただし室外設置の場合は、2階など開閉操作が難しい場合もあります。電動のものを設置すると楽ですね。

また附属部材を設置すると眺望が制限されます。眺望を優先したい場合、付属部材を付けられない位置の場合は日射遮蔽型のガラスを使用しましょう。

附属部材は建ててからでも追加設置が可能なものもありますが、効果・操作性も考えて、設計時から十分検討しておくと満足のいく仕上がりになると思います。

<6>大前提は高断熱・高気密であること

パッシブ設計を実現した住宅での快適性を発揮するためには、高断熱・高気密が不可欠です。

どれだけ日射を上手に遮ることができても、外の熱が伝わり易い家では快適性も省エネ性も実現できません。

外気の影響を最小限に抑えることで、初めて自然の力を活かす設計が機能するのです。

そして高断熱化が進んでいくこれからは、日射の遮蔽がさらに重要になってきます。

断熱等級7などの超高断熱住宅では、日射の遮蔽をしっかり行わないと春先からオーバーヒート(必要以上に暖かくなる)してしまいます。暖房エネルギーを極力減らした超高断熱住宅で、春から冷房していては本末転倒な気がしますよね。

パッシブ設計と高断熱・高気密は切り離せない関係にあるのです。

<7>パッシブ設計についてさらに詳しく知りたかったらウッドリンク・ラボに見に行こう!

今回ご紹介したパッシブ設計ですが、平面図や立面図だけでは分かりにくい内容であり、家づくり初心者の方ではイメージしにくいことでしょう。それでももっと詳しく知りたいという方は、是非ウッドリンク・ラボにお越しください。

ウッドリンク・ラボではイメージしにくい太陽光の当たり方や日射遮蔽方法について模型を使ってご紹介します。その他にも、断熱や耐震などカタログやホームページではピンとこない内容も、実物を見て、触って、納得できます。

家づくりのヒントをもらいに、ウッドリンク・ラボへお越しください。

家づくりのプロがあなたの疑問にお答えします。