2025年の夏は異例の暑さでした。

前回のブログでもお伝えした通り、この10年での気温の上昇は著しいものがあります。そして「気温上昇」の影に隠れて実は「湿度」もこの10年で上昇しています。外だけでなく室内でも湿度が高くなることで、カビやダニの発生、体調不良、さらには住宅の劣化など、さまざまな問題が起こりやすくなります。快適で健康的な暮らしを守るためには、「湿度対策」が欠かせません。

今回は夏の住宅における高湿度のリスクと、その対策についてわかりやすくご紹介します。是非最後までご覧ください。

<1>10年前から湿度の変化とは?

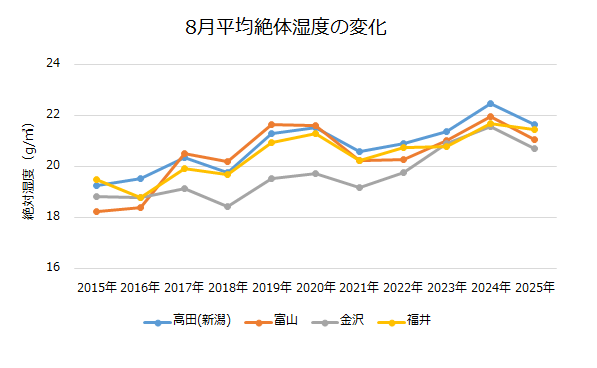

こちらは北陸地域の8月の絶対湿度の10年間の変化をグラフにしたものです。

私たちがよく耳にする「湿度」は、実は相対湿度のことを指していることがほとんどです。これは「空気がどれくらい水蒸気で満たされているか」を%で表したもので、温度によって変化するのが特徴です。

一方で、絶対湿度はもっとシンプル。「空気1㎥の中に、何グラムの水蒸気が含まれているか」を表すもので、温度に関係なく、水蒸気の量そのものを示します。

8月の絶対湿度は見て分かるように右肩上がりとなっており、10年で約2g増えています。

2gと聞くと大したことない量に思えますね。ですが、この外の空気が換気によって家の中に入ってくると考えると、1時間に約240g、500mlのペットボトルの約半量の水分が増加することになります。これはかなりの増加です。

そして外気の湿度上昇に伴い、様々なリスクが心配されるようになっています。

<2>高湿度のリスクとは?

高湿度環境がもたらすリスクにはどんなものがあるのでしょうか。3つご紹介します。

-

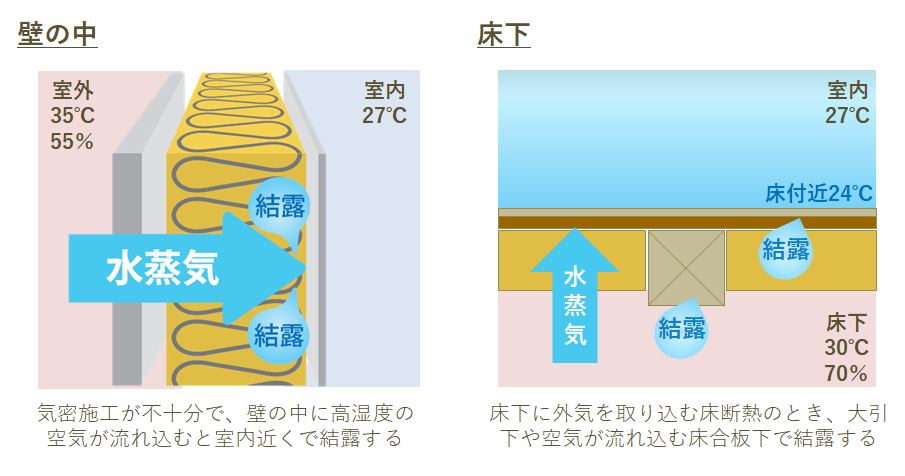

夏型結露の発生リスクが高まる

壁の中や床下に高湿度空気が入り込むと、冷房で冷やされた空気が室内近くで結露する「夏型結露」が発生する可能性が高まります。壁の中など見えない箇所での結露発生は、木材の腐朽やシロアリ被害を引き起こし、知らない間に家の構造を傷めることになります。

-

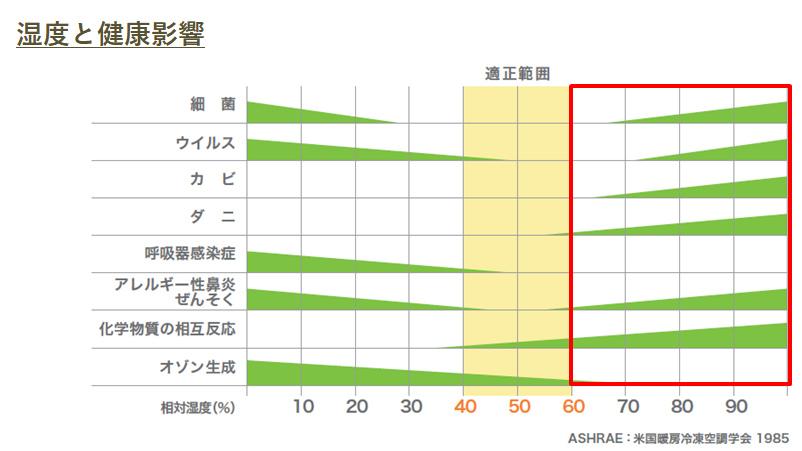

カビ・ダニの発生リスクが高まる

高湿度環境はカビやダニ、細菌やウイルスまでも活性化させます。カビが生えるとそれをエサにするダニが増えるため、湿度が高いと両方が一気に増殖するリスクがあります。さらにカビ・ダニの増加はアレルギーや喘息、皮膚炎などの健康被害を引き起こすことがあり、健康リスクが一気に高まります。

-

体調不良や不快な環境をもたらす

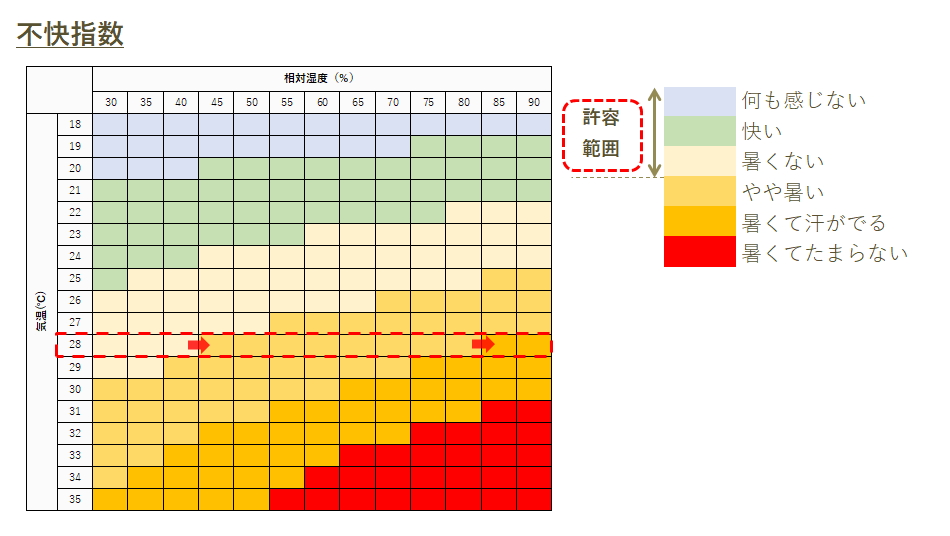

さらに湿度は快適性にも大いに関係しています。

こちらは、人が生活する上で不快に感じるような体感を、気温と湿度で表した「不快指数」を図にしたものです。例えば28℃のとき、相対湿度40%までは「暑くない」ですが、それを超えると「やや暑い」と感じ、85%を超えると「暑くて汗がでる」と感じる環境となります。このように同じ室温でも湿度が高いと不快に感じるようになります。

またこの「暑くて汗がでる」状態は、熱中症リスクが高まる環境です。

このように高湿度環境は住宅の劣化や、カビ・ダニの発生による健康被害、不快感や体調不良などを引き起こします。

<3>湿度の目安とは?

快適な湿度とはどのくらいでしょうか?

蒸し暑さに強い日本人が「蒸し暑さ」を感じ始める湿度は、絶対湿度で15.6g/㎥ と言われています。

またこのとき、温度の相対湿度の目安はこのようになります。

・25℃のとき、68%

・26℃のとき、64%

・27℃のとき、61%

・28℃のとき、57%

湿度はこの値以下を目指すようにしましょう。

熱中症リスクにおける影響度では、湿度の影響が約70%とされるほど湿度管理が重要となっています。

管理のためには、温湿度の確認用に温湿度計を購入して見る癖をつけると良いですよ。

大人は「暑くない」と感じていても、高齢者や小さな子供にとっては危険な環境になっているかもしれません。

<4>上手な湿度コントロール術とは?

湿度をコントロールするための方法をご紹介します。

-

気密性能を高くして、外気をシャットアウト

対策1つめは、隙間から高湿度な外気を入れないように、気密性を高くすることです。

隙間からの湿気の流入は夏型結露の発生に繋がります。

気密性能の推奨値はC値0.5㎠/㎡以下。高気密にすることで、冷房も効きやすくなり、ムラのない室温に近づけることができます。

-

基礎断熱とすることで床下に湿気を取り込まない

対策2つめは、特に注意が必要な床下での結露についてです。

床断熱の場合は、床下に高温高湿の外気を直接取り入れるため、エアコンで床面が冷やされると、床下での結露の危険性が⾼まります。断熱材が⼊っていない⼤引の部分や、床断熱の隙間の部分は特に注意が必要です。

この対策として有効なのは、基礎断熱にして床下に湿気を取り入れないことです。

基礎断熱とすることで床下は室内空間となり、結露を発生させる高湿度空間ではなくなります。

基礎断熱にした場合、基礎内での結露発生を心配されることが多いですが、建設後数年経った住宅では、床断熱より基礎断熱の方が床下空間の結露危険性が低いことが確認されています。

ただし建設後1~2年は基礎から出る湿気で高湿度環境になりやすいため、床下の換気をしっかり行えるようにしておくことが重要です。

-

第1種換気で換気による湿気導入量を減らす

対策3つめは、換気で入ってくる湿気についてです。

湿気の発生源としては、人体の呼吸や汗によるもの、洗濯や入浴、調理など生活によるものがありますが、実は一番多いのが換気で外から入ってくる湿気です。

換気には、呼吸ででる二酸化炭素や家具からでるVOC、調理ででるガスや臭いを排出する機能があるため、完全に止めてしまうことはできません。

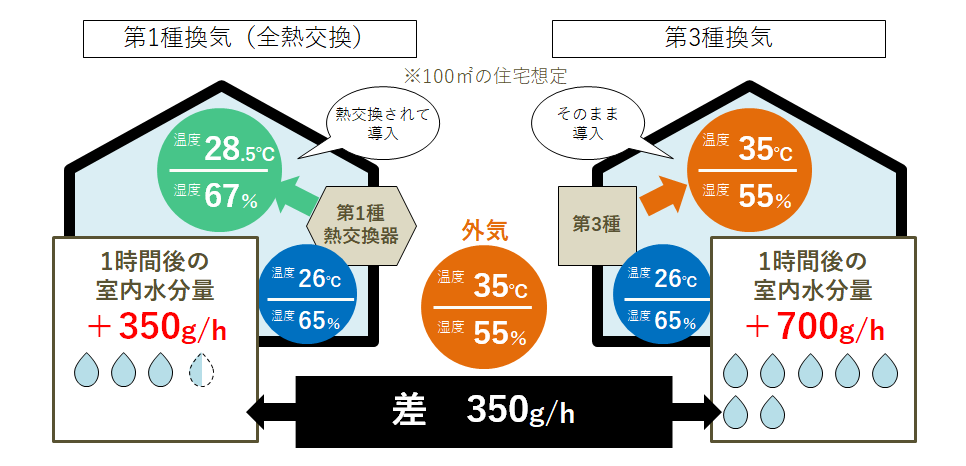

そこでお勧めしたいのが、第1種の全熱交換換気を採用することです。熱交換換気では、給気する空気と排気する空気で熱を交換することで、室内の温度に近づけた空気を取り込むことができます。

全熱交換ではさらに湿気も交換できるため、夏場は外気より除湿された空気を取り込むことができます。

また反対に冬場は、乾燥した外気に室内の湿気を戻すことで乾燥を和らげることができます。

100㎡の住宅で計算してみると、第1種と第3種の湿気導入量は1時間で350gも違います。

-

エアコンのモードを上手に使い分ける

対策4つめは、エアコンの使い方についてです。

高断熱・高気密住宅で最近よく聞くようになったのが、「冷房をしているのにジメジメを感じる」というものです。これはおそらくエアコンの湿度戻りによるものです。

エアコンは室温が設定温度に達すると、室温が下がりすぎるのを防ぐために冷房運転を止め、送風状態に切り替わることがあります。このとき内部に溜まった水分が室内に放出されるため、湿度が再び上昇してしまいます。

高断熱・高気密住宅では性能が高いゆえ設定温度到達が早く、湿度戻りが起こりやすくなっています。

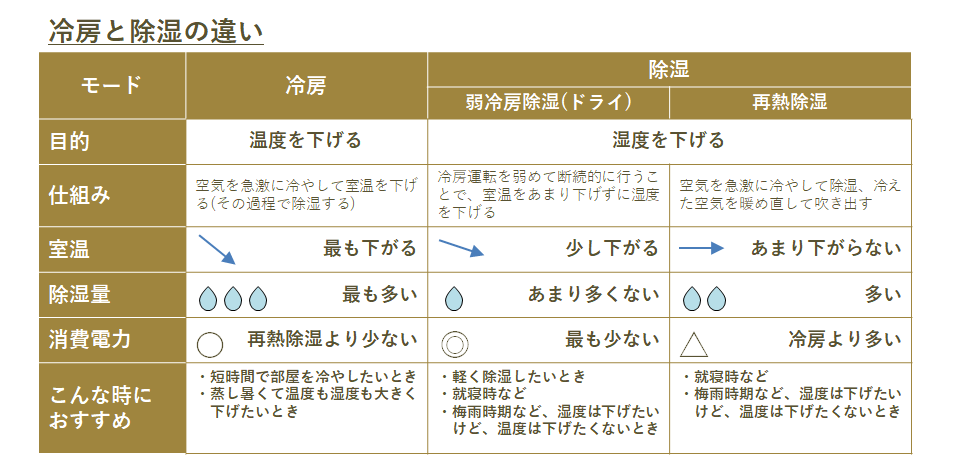

対策としては、エアコンのモードを上手に使い分けることです。

〇気温も湿度も高い時期は冷房で除湿する。

一次的に冷房設定を24℃にし、除湿できたら設定温度を戻すなどが効果的です。

〇外気温がそこまで高くない梅雨時期は「除湿」がオススメです。

ただし室温も下がるため肌寒く感じることもあります。

また寝室など狭い部屋で冷房をしている際に起こる場合は、部屋のドアを開けておき、冷房の面積を増やしてやることで、設定温度に達する時間を遅らせてやると効果的です。

エアコンモードの使い分けには、このように各モードの特徴を知っておくことが大事です。

また除湿には時間がかかるため、24時間連続運転をすることをお勧めします。昨今の夏は、エアコンをつけっぱなしにしておかないと絶対湿度を低く保つことが難しくなっています。

<5>この夏の湿度コントロール結果をご紹介

最後に、大変暑かった2025年の7~8月の期間にエアコン1台で温湿度コントロールに挑戦したモデル住宅の実測結果をご紹介します。

住宅のスペックはこのようになっています。

建設地 :石川県金沢市(6地域)

プラン :2階建て3LDK

延床面積:93.56㎡(28.3坪)

断熱性能:断熱等級6(Ua値0.45)

気密性能:C値:0.24cm2/m2

換気 :第1種熱交換換気

竣工 :2025年5月末

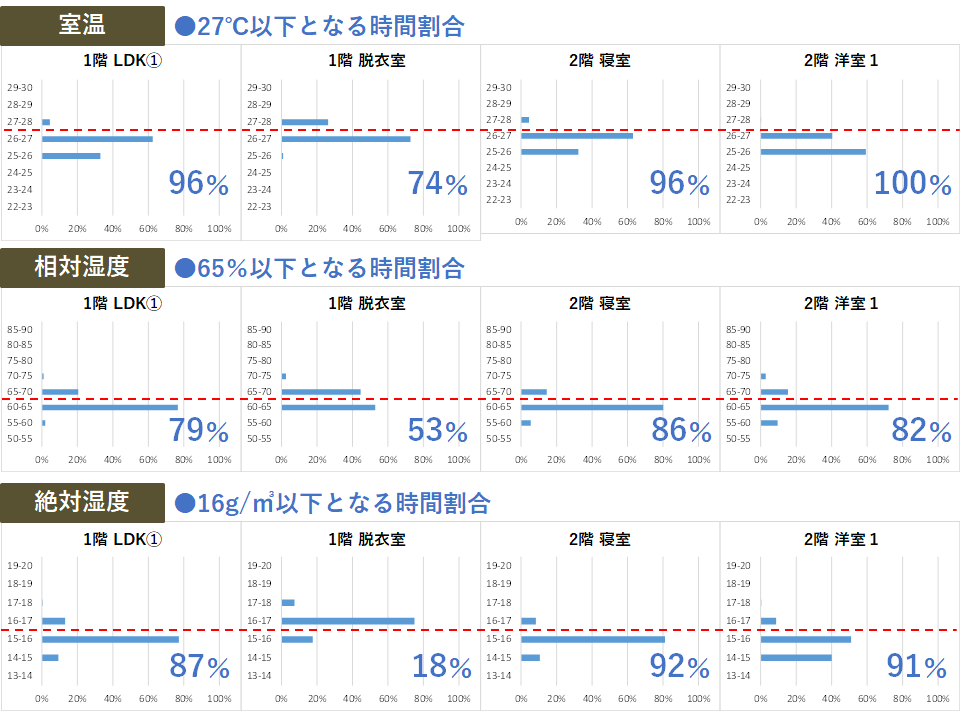

2階ホールと吹抜をまたぐように設置したエアコン(6畳用)を、26℃設定で24時間稼働させました。晴天日が続き、気温・湿度ともに高い日が続いた期間(7/25~8/)の、室温、相対湿度、絶対湿度はこのようになりました。

一部の部屋を除き8割以上の時間帯で快適範囲を保っており、2階のエアコンの冷気を吹抜けからおろすことで、1階の温湿度も概ねコントロールできたことが確認できました。

これは高断熱高気密な躯体と、エアコン配置による結果だと思われます。

ただエアコンから1番離れている1階脱衣室は、エアコンの影響を受けにくく十分に除湿されていないことも分かりました。脱衣室は洗濯物が乾きにくいなど影響がある可能性があるため、除湿器の設置など個別で対策が必要となります。

また雨の日が続く、来客が多いなど状況や、個人によっても「快適」の感じ方は異なります。蒸し暑いと感じるときは、エアコン設定温度を下げたり、1階のエアコンを稼働させたりと対策することが必要です。

<6>高湿度対策についてさらに詳しく知りたかったらウッドリンク・ラボに見に行こう!

「夏の湿度コントロール」は、家族の健康と住宅の長寿命化につながる、今こそ取り組むべきテーマです。

湿気に強い断熱材やお勧めの換気種類など、ここでは書ききれないけど、家づくりの前に知っておいていただきたい内容がまだまだたくさんあります。もっと知りたいという方は是非ウッドリンク・ラボにお越しください。

ウッドリンク・ラボでは、「⾼断熱⾼気密住宅を建てるにはどうしたらいいのか?」や「熱交換換気システムってどんな仕組み?」という疑問について、模型や実物を使ってご紹介します。その他にも、耐震や省エネなどカタログやホームページではピンとこない内容も、実物を見て、触って、納得できます。

家づくりのヒントをもらいに、ウッドリンク・ラボへお越しください。

家づくりのプロがあなたの疑問にお答えします。