家を建てる。それは人生の中でも大きな決断のひとつです。

間取りやデザイン、素材選びに心を躍らせる一方で、ふと頭をよぎるのが「この家、本当に地震に強いのだろうか?」という不安。

さらに日本は地震大国です。どんなに美しい家でも、構造がしっかりしていなければ安心して暮らすことはできません。だからこそ、家づくりの初期段階から「住宅の耐震性能」をどう考えるかがとても重要です。

耐震設計にはいくつかの方法がありますが、今回はその中でも「許容応力度計算」に注目し、その意義とメリットについて解説します。是非最後までご覧ください。

<1>構造の安全性に関する基準「耐震等級」とは?

「この家は地震に強いのか?」

間取りや構造図、難しい計算が並んだ計算書を見ても、一般人には分かりません。

建築の素人であるお施主さんにも耐震性の違いが分かりやすいよう、地震への強さを等級で表したものが「耐震等級」です。耐震等級は品確法で定められた住宅性能表示制度の評価項目の1つです。等級は3段階に分かれており、数値が大きいほど耐震性が高い住宅です。

地震への強さは長く暮らしていく上でも重要であるため、「長期優良住宅」の認定を取得する際の基準の1つにもなっています。(等級2以上で取得可能)

等級の違いは下記の通りです。

◾ 耐震等級1(最低基準)

建築基準法で定められた最低限の耐震性能。

数百年に一度の大地震(震度6強〜7程度)でも「倒壊・崩壊しない」レベル。

ただし、損傷は受ける可能性があり、住み続けるには補修が必要になることも。

◾ 耐震等級2(中程度)

等級1の1.25倍の耐震性能。

学校や病院などの「避難所」に指定される建物はこの等級以上が求められる。

地震後もある程度の居住継続が可能。

◾ 耐震等級3(最高等級)

等級1の1.5倍の耐震性能。

消防署や警察署など、災害時に機能を維持する必要がある建物と同等の強さ。

大地震後も補修なしで住み続けられる可能性が高く、住宅としては最も安心できるレベル。

等級1は建築基準法レベルと同じで最低限のレベルです。

これから新築するのに、1度の大地震で住み続けることが不可能になるかもしれないレベルの耐震性では不安ですよね。近年では震度6強レベルの地震が全国で多発しているため、より高い耐震性能(等級2・3)を求める動きが強まっています。

また耐震等級によって地震の保険の割引があり、等級2で30%、等級3で50%の割引が適用されます。

<2>耐震等級取得のための構造設計のアプローチ

木造住宅で耐震等級を取得する際の耐震設計の方法には2つのアプローチがあります。

■品確法に基づく性能表示計算(簡易計算)

品確法の性能表示計算による耐震等級評価は、仕様規定+簡易計算で構成されています。

簡易的な計算はしていますが、構造全体のバランスや接合部の応力などは検討されません。

また壁量計算をベースに壁の量を増やすことで等級を上げることができますが、構造的な裏付けは弱く、精密性には限界があります。

■許容応力度計算(構造計算)

耐震等級は建築基準法に定められている許容応力度計算でも取得可能です。

許容応力度計算は、全ての部材・接合部・荷重に対して詳細な検討を行うもので、地震時の挙動まで予測可能です。木造住宅では最も精密な構造安全性確認方法です。

3階建てや300㎡を超える木造建築の場合は、耐震等級を取得しない場合でも許容応力度計算が必須となります。

木造住宅の耐震設計手法には、この他に建築基準法に定められた仕様規定があります。こちらは木造住宅の構造安全性を簡易的に確認するためのルールです。最低限のチェックリストのようなものであり、等級1レベルの評価しかできません。

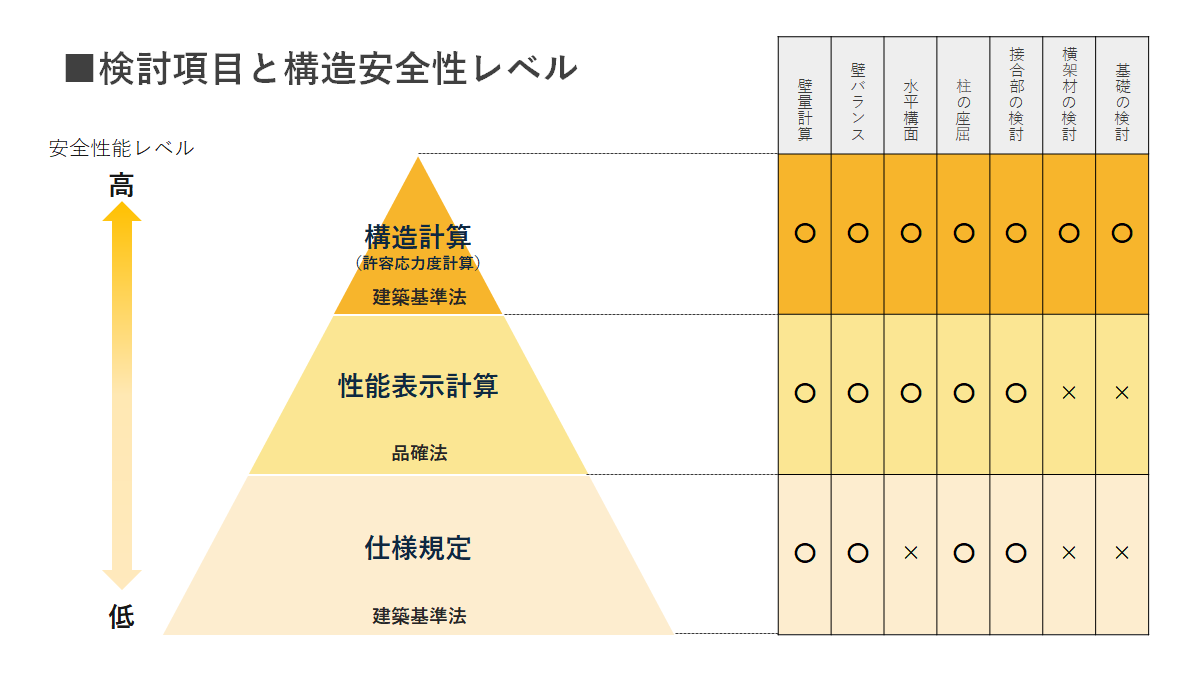

この3つの設計方法の、検討項目と構造安全性レベルを図に表しました。

許容応力度計算は他の2つの設計手法に比べて、検討する項目が多くまた検討方法も精緻なものです。そのため構造安全性も最高レベルにすることが可能です。

<3>許容応力度計算のメリットについてさらに解説

では、許容応力度計算についてメリットを挙げながらさらに詳しく見ていきましょう。

①安全性の根拠がある

性能表示計算などの簡易的な方法では、構造の安全性を「目安」として判断します。

一方許容応力度計算は、「建物にかかる力(地震・風・重さなど)に対して、柱や梁などの部材がどれだけの力に耐えられるかを計算し、実際にかかる力がその限界を超えていないか」を全ての部材に対して確認します。

また地震時の建物全体の力の流れを解析するため、ねじれや局所的な損傷を防ぐ設計が可能です。

②設計の自由度が高まる(複雑なプランに対応できる)

性能表示計算は、制約が多く設計の自由度が限られます。

許容応力度計算では、大開口・吹き抜け・スキップフロアなども耐震等級3に対応できます。構造的に裏付けを持つことで、意匠性と耐震性を両立させたプランが実現可能です。

具体的には

■開放感のある吹き抜けリビング

性能表示計算では、耐力壁が不足し耐震等級3が取れない。

許容応力度計算では、壁が少なくても梁や柱の断面を強化し、構造バランスを確保。吹き抜けを維持しながら、耐震等級3の取得が可能。

■南面に大開口を設けたプラン

性能表示計算では、耐力壁が不足し耐震等級3が取れない。

許容応力度計算では、開口部周辺の柱・梁・接合部を強化。大開口を維持しつつ、耐震等級3の取得が可能。

■1階がガレージ、2階が居室というプラン

性能表示計算では、偏心率の評価ができず、構造的に不安。

許容応力度計算では、剛心と重心のズレを数値で評価し、バランス補正。構造的な偏りを補正し、耐震等級3の取得が可能。

③コストの最適化ができる

許容応力度計算では、適材適所の合理的な設計が可能になるため、過剰なコストを避けることができます。

具体的には

■必要最小限の耐力壁配置

壁の配置バランスと部材の強度を考慮できるため、無駄な壁を減らすことが可能。

→ 材料費・施工費の削減につながる。

■金物の合理的な選定

接合部にかかる力を数値で把握できるため、必要以上に高価な金物を使わずに済む。

→ ホールダウン金物や筋かいプレートなどのコスト最適化が可能。

■梁・柱の断面最適化

計算することで、梁や柱の断面サイズが過剰に大きくなることを避けられる。

→ 木材の使用量を減らし、材料費の削減が可能。

■基礎の合理化

基礎にかかる荷重も正確に把握できるため、鉄筋量やコンクリート量を最適化できる。

→ ベタ基礎の鉄筋ピッチやスラブ厚を調整し、施工コストの最適化が可能。

④将来的な資産価値の維持

耐震性の高い住宅は、中古市場でも信頼性が高く、資産価値が下がりにくい傾向があります。

また長期的に安心して住み続けられる資産でもあります。

ただしデメリットもあります。

許容応力度計算には専門的な知識や専用ソフトが必要です。そのため設計に通常より時間とコストがかかります。さらに住宅を建てる前に行う確認申請の審査においても、時間がかかります。

計算や申請に時間がかかると住宅の工事が遅れ、希望している引渡し期限に間に合わない可能性もでてきます。

この先何十年と住むことになる家ですから、時間がかかってもじっくりと検討を行うことが重要です。

時間やコストがかかることは、大きなメリットを得るための必要な投資とも言えます。

<4>実例 耐震等級3の家の地震被害とは?

耐震等級3を取得した住宅が実際に大地震に遭遇した際の被害状況をご紹介します。

■事例:熊本地震を耐え抜いた耐震等級3の住宅

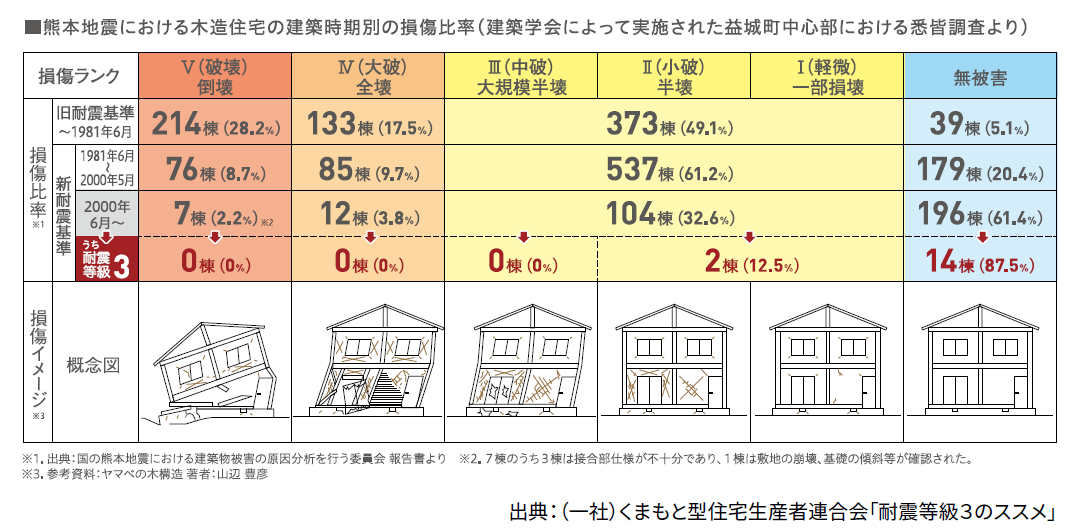

2016年の熊本地震では震度7の地震が2度連続で発生しました。特に被害が大きかった益城町での調査の結果、倒壊や全壊した住宅が多い中でも、耐震等級3の住宅は、倒壊せず軽微な損傷で済んだという報告があります。(無被害:14棟、一部損壊、半壊:2棟)

この16棟の中には、性能表示計算、許容応力度計算のどちらもあったとのことです。

また2000年基準で建てられ倒壊した7棟のうち、被害要因となる特徴が見られなかった3棟に対して詳細な検討が行われました。その結果、性能表示計算では3棟とも無被害だった住宅と差のない評価でしたが、許容応力度計算では、1棟で規定を満たさない評価結果となりました。

つまり許容応力度計算をしていれば倒壊した住宅の危険性を見抜けていたということです。

地震被害を最小限に抑え、居住継続性や資産価値を守るためには、許容応力度計算による耐震等級3の取得が最も信頼性が高いと言えます。

<5>繰り返しの地震に強い構造体でさらなる安心を

許容応力度計算による耐震等級3により地震に強い家になるはずですが、計算結果を確実にするためには、劣化せず長きにわたって耐震性能を発揮し続ける構造体が必要です。

「劣化に強く、耐久性の高い構造体」を実現するには、単に現場での施工精度を高めるだけでは不十分です。耐力壁と断熱材を適切に組み合わせることがカギとなります。

そこでお勧めしたいのがプレウォールパネルです。

プレウォールパネルは、耐震性を発揮するために重要な構造用面材が断熱材より内側にあるため、結露や腐朽による耐力低下を防ぐことが可能です。また実物大の住宅に地震と同じ揺れを与えて構造体への影響を実験する「三次元実大震動実験」でも、繰り返しの地震に強いことが証明されています。

安心して暮らせる家づくりの実現のために、「許容応力度計算による耐震等級3」+「プレウォール工法」を取り入れてみてはいかがでしょうか。

<6>耐震設計についてさらに詳しく知りたかったらウッドリンク・ラボに見に行こう!

許容応力度計算は建物全体の力の流れを解析しますが、結果は全て数字であり専門家でないと分かりません。

ウッドリンク・ラボでは、地震時の損傷状況や倒壊過程を再現できるシミュレーションソフト「wallstat」を使った動画で、木造住宅の耐震性能を視覚的に確認・比較できます。

この他にも、プレウォールパネルの実物や制震装置実験が見れたりと、イメージしにくい構造や耐震を、見て、触って、納得できる施設です。

耐震設計についてさらに詳しく知りたいという方は、是非ウッドリンク・ラボへお越しください。

家づくりのプロがあなたの疑問にお答えします。